Io. Inizia da qui questo libro bellissimo.

Vorrei provare, partendo a mia volta da qui, a fare un allestimento di questo libro, per movimenti successivi, in mezzo giocando con il linguaggio, per arrivare infine a un tesoro.

Il primo movimento è questo.

«A che cosa si riferisce allora io? A qualcosa di molto singolare, ed esclusivamente linguistico: si riferisce all’atto di discorso individuale nel quale è pronunciato, e di cui designa il parlante. La realtà alla quale rinvia è la realtà del discorso. È nell’istanza di discorso in cui io designa il parlante che quest’ultimo si enuncia come “soggetto”. Il fondamento della soggettività sta quindi veramente nell’esercizio della lingua.»

(Èmile Benveniste, Essere di parola, Milano, Bruno Mondadori, p. 114).

Il secondo movimento è questo.

«Quando ero nella pancia della mamma

non volevo scappare da dentro la pancia della mamma

io dentro la pancia dormivo

e ho sognato gli indiani quando battono il tamburo

ho sentito che accarezzavo un cavallino

e io andavo a galoppo

quando ero piccolo nella pancia della mamma

quando mamma mi ha fatto scappare dalla pancia

dopo mamma

mi ha portato subito a casa. (Fabio)»

(Franco Lorenzoni, I bambini pensano grande, Palermo, Sellerio, p. 212-13).

Dire io per dire io quando ancora io non c’era, ma c’era l’altro, in attesa, un altro che è lì per portare l’io subito a casa, e arriviamo al terzo movimento, questo.

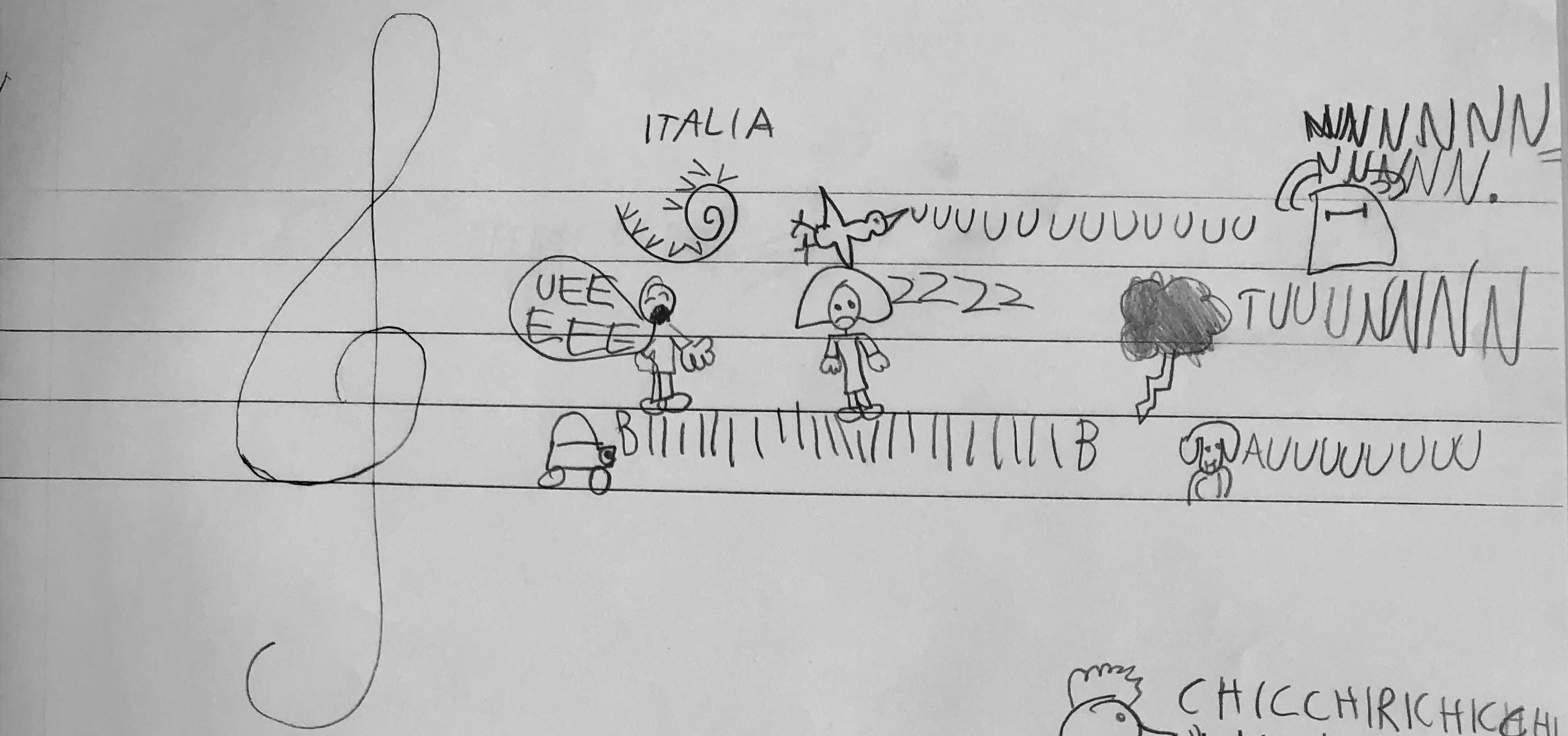

«Il ruolo dell’adulto è di entrare nel gioco personale del bambino, del lattante, del bebè, per rimandargli l’eco della propria produzione di sonorità. Del resto, gli adulti inconsciamente lo sanno che quando un bambino pronuncia un “ta-ta-ta”, loro sono là per dire ugualmente “ta-ta-ta” e “ta-ta-ta”, creando così un dialogo di sillabe precursore di un dialogo semantico, sul quale si fonda l’attività del linguaggio. L’eco che rimandiamo al bambino è un modo di riconoscere la sua attività psichica, e al tempo stesso di dire che la sua attività psichica ha prodotto un effetto nella nostra. Questa è la definizione più precisa che si possa dare dell’attività del linguaggio.»

(Evelio Caprejo-Parra, Lingua, letteratura e costruzione di sé, in La letteratura dall’alfabeto, Bologna, Gianninostoppani Edizioni, p. 45).

Io-Tu, un filo che lega, ingarbuglia, tiene lontani – un filo che è discorso e interruzione del discorso, che si fa ora dialogo ora monologo interiore.

Un filo che ci si può attorcigliare tra le dita, come giocando: lo ha fatto Davide Calì insieme a me.

Davide, hai mai perso il filo?

Sì, di quello che sto facendo. Capita più o meno tutti i giorni.

Fellini raccontava in un’intervista. “Tu pensi di arrivare sul set, sederti e cominciare a girare il tuo film ma in realtà hai talmente tante risposte da dare continuamente a qualcuno, che il film lo perdi di vista alla prima giornata di riprese”.

Ecco, fare libri, è più o meno come fare film. Si perde il filo continuamente.

Hai mai fatto il filo a qualcosa o a qualcuno?

Fare il filo era il gergo di quando andavo alle medie e all’epoca ho senz’altro fatto il filo a qualche ragazzina.

Si diceva anche “stare dietro a” o “perdere le bave” o “avere una cotta”. Ma il senso finale era sempre lo stesso: quella che ti piaceva usciva con uno tre anni più grande perché aveva il motorino.

C’è un filo rosso che lega la i tuoi lavori e le tue esperienze professionali?

Immagino di sì. La mia vita è nel mio lavoro e viceversa. La musica che ascolto e quella che suono, le mia passioni, il cinema che mi piace, i miei ricordi, i libri che leggo, i miei sogni e i miei desideri, è tutto impastato insieme.

Sei mai stato appeso a un filo?

Non mi pare. Ma ho sempre sognato di lanciare ragnatele dai polsi.

E ti sei mai detto che c’era ancora un filo di speranza?

No. Sono una persona molto pessimista o – come dice ogni pessimista che si rispetti – sono molto realista. Non vedo molta speranza nelle cose, ma quelle che ce l’hanno trovano il filo da sole.

E allora, avete sentito?

Avete sentito la voce che racconta?

Quante scatole da aprire e quanti doni dentro le scatole?

Mi interrogo spesso su dove sia finita l’oralità.

A scuola l’oralità dei ragazzi è funzionale: interrogazioni o spiegazioni di dinamiche a fini educativi o disciplinari. Per gli insegnanti si tratta di girare la medaglia: spiegazioni e discorsi a fini educativi e disciplinari.

Questa non è oralità che costruisce mondi, è una oralità regolativa, esplicativa qualche volta, forse il tipo di oralità che occupa la maggior parte del tempo anche in famiglia.

Ho chiesto a Davide di giocare col filo come pezzo di mille discorsi possibili, e la sua voce ha ordito trame ora spesse ora sottili, fatte anche di ricordi e di sogni. Questo libro è abitato da poche parole e da immagini che spazializzano l’attesa, poiché, questo libro bellissimo, inizia proprio così:

io aspetto.

E dentro ci trovo la verità della nostra natura linguistica e la necessità del dire che non sia racconto vuoto né sensazionalistico, ma racconto di attese, dell’io che aspetta la voce – che sia una torta, un bacio, un “sì” all’altare, un “è maschio” un “è femmina”, che sia “ciao, come stai?” oppure “mi penserà?” o “chiedimi scusa” o “ti prego aiutami”, o anche “ti ho amata” oppure solo la voce della pioggia.

«Sosteneva che per lui scrivere un libro era come trovare in mezzo all’erba un filo di colore brillante e seguirlo per vedere dove portava. Alle volte il filo si spezzava e rimanevi con niente in mano. Ma c’erano volte in cui, se avevi fortuna, se avevi coraggio, se avevi perseveranza, ti portava a un tesoro. E il tesoro […] era il libro».

Io aspetto di Davide Calì, illustrato da Serge Bloch, è stato pubblicato in Francia da Editions Sarbacane nel 2005 e un anno dopo in Italia da Emme Edizioni. Oggi, grazie a Kite Edizioni e con la splendida cura di Elisabetta Cremaschi, questo libro, questo tesoro, torna finalmente nelle mani dei lettori.