In Italia uno studente su tre abbandona la scuola.

Le poche volte che sono stata nella condizione di poterne parlare con insegnanti di ruolo di scuola secondaria inferiore, mi è parso di capire che il problema fosse ricondotto a un dato di fatto, addebitabile a condizioni sociali e culturali delle famiglie.

La scuola c’entrerebbe poco o nulla con l’abbandono della scuola da parte dei ragazzi; e mio malgrado devo ammettere che ogni volta che la scuola si defila, ogni volta che rinuncia a farsi carico di un problema, di una crisi, di una unica voce che denuncia, la scuola fallisce e crea la condizione della perdita di fiducia, della resa.

[Un giorno in una classe terza di scuola secondaria inferiore, una ragazza scrisse una lettera ai professori; la mise in mezzo al registro. Il professore che si accorse della lettera (che parlava di studenti che soffrivano di grandi fragilità emotive e insieme puntava il dito sulla incapacità dei professori di ‘vedere’), la prese in mano, la piegò e se la mise in tasca. Furono attuate strategie di intervento che però non misero mai, al centro, quella lettera, proprio come se non fosse mai stata scritta. Ma un educatore deve sentirsi chiamato a rispondere di ogni singola parola che gli viene rivolta, per quanto quella parola possa essere crudele, demistificata, impropria, poiché il semplice ‘dire’ da parte di un ragazzo implica una assunzione di responsabilità che non solo non va ignorata, ma davanti alla quale deve esserci una immediata e profonda responsabilizzazione dell’adulto che educa.]

Questa riga è da un testo scritto da un ragazzo di terza media:

i professori aprono e chiudono la porta, ognuno con una doppia vita.

Ho come l’impressione che se il maestro, il professore non ha fatto esperienza della propria lingua individuale, del proprio modo di scegliere il lessico e di comporre frasi e periodi scrivendo; se non sa o non saprebbe dire in quanti modi viene chiamato a casa dai propri figli, dalla madre e dal padre; se non è consapevole del rischio che corre ogni volta che agisce dentro il linguaggio, attraverso di esso, e del destino in presenza che sono le parole nella loro possibilità stessa di essere proferite: I pensieri hanno bisogno di parole – dice la protagonista undicenne di Melody – Le parole hanno bisogno di voce. Io adoro il profumo dei capelli appena lavati della mamma. Adoro sentire la barba ispida del papà, prima che si rada. Ma non ho mai potuto dirglielo; se il maestro, il professore, si limita a tracciare confini di leggibilità e di comprensibilità della lingua secondo criteri di contenuti e competenze disciplinari, la formazione delle competenze più complesse della lingua dei ragazzi, la loro crescita come cittadini del mondo, non potrà essere realizzata.

Una simile condizione può svilupparsi solo se al cuore di ogni processo di apprendimento vi è l’ardore e la felicità di questa crescita, il sentirsi parte di qualcosa che ha un senso individuale e questo senso non può salvarsi se non dentro il rito della creazione.

I bambini, i ragazzi, hanno bisogno di trovare gli spazi e i tempi per poter cambiare ciò che hanno intorno, per poter nominare le cose come fanno i poeti, come per la prima volta.

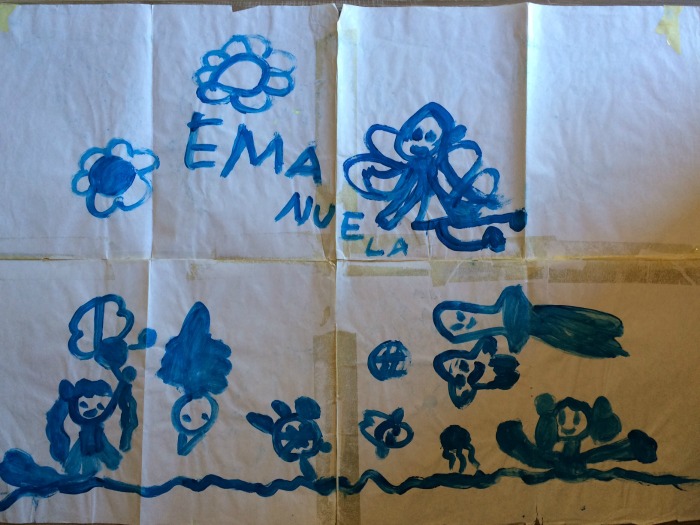

Durante il primo incontro dei miei corsi di formazione, per tracciare un primo perimetro sicuro in cui muoversi, mostro un disegno che mia figlia Emanuela fece a quattro anni.

In questo mondo tramato d’azzurro, vi sono margherite giganti in cielo; sirene; strani esseri che volano a pelo dell’acqua; una fata che sembra appoggiarsi sulla firma di Emi.

Che cosa posso fare davanti a questo disegno, se non ammettere che prima che Emanuela tracciasse le forme della sirena, della fata, delle margherite giganti, delle creature che volano, semplicemente, questa sirena, questa fata, queste margherite giganti e queste creature non esistevano?

Il tratto di mia figlia le ha create, non hanno nessuna altra ragione se non quella di esserci, qui, e di essere esattamente come sono.

«Dall’esperienza di qualcuno che si prende cura di noi comincia (come hanno confermato anche la psicoanalisi e la psicologia dello sviluppo) il senso dell’esserci e si costituisce una dimensione originaria dell’educare. L’esperienza della cura consente di guardare con fiducia al futuro e disegnare il senso del proprio presente verso una propria originale presenza nel mondo: un aver cura fondato innanzitutto sulla ricettività, sul saper accettare e sulla disponibilità» (Marco Dallari).

Questa originale presenza nel mondo ha bisogno della nostra capacità di aprire alla creazione dei bambini e dei ragazzi, di essere in grado di riceverla e di accettarla.

«La creatività al primo posto» scrive Gianni Rodari, poiché «tra una scuola morta e una scuola viva la discriminante più autentica è proprio questa: la scuola per ‘consumatori’ è morta, e fingere che sia viva non ne allontana la putrefazione (che è sotto gli occhi di tutti); una scuola viva e nuova può essere solo una scuola per ‘creatori’.»

Il libro degli errori è a sua volta toccato da questa profonda fiducia nella necessità di aprire all’espressione individuale, ma forse è la verità meno compresa del lavoro di Rodari, il quale è sembrato e sembra ancora oggi indicare una didattica della lingua ove tutto sia possibile, perfino l’errore, soprattutto l’errore, una didattica che ha portato e porta ad una preparazione sciatta dei bambini e dei ragazzi, a un vuoto di competenze.

Paola Matrocola, in Togliamo il disturbo, affermava che una scuola rodariana poteva farla solo Rodari – ad altri è rimasta l’attività di liberare i bambini dalla fatica, avviluppando la creatività nel manto del divertimento.

Inventare storie fantastiche, costruire versi in rima: non sono forse anche nei libri di scuola attività chiuse dentro pagine dedicate al gioco?

E tuttavia il corpo a corpo con la lingua è qualcosa da prendere con grande serietà e impegno e costa fatica, non solo per i bambini e i ragazzi, ma anche e soprattutto per i maestri. Si tratta di dare senso e valore alla verità della lingua, all’espressione e alla difesa delle nostre parole.

«Insegnare a usare la creatività implica porre domande aperte alle quali possono esserci molteplici risposte; lavorare in gruppo a progetti collaborativi; usare l’immaginazione per esplorare possibilità; fare collegamenti tra modi diversi di vedere ed esplorare ambiguità e tensioni che potrebbero esserci fra di essi. Per insegnare a usare la creatività occorre insegnare in modo creativo. Insegnare a usare la creatività implica tre compiti interconnessi: incoraggiare, riconoscere, sviluppare.»